2012年12月03日

色の青と赤のいろいろ

「青」

青は最も冷たい色で、落ち着いた印象です。

例えば、ベットやシーツを青色にすると、夏は涼しくて気持ち良いですが、冬は体が温まらない…

また、清潔感のある色として捉えられやすいので面接や、フレシュな印象を与えたい人はネクタイやスカーフに青色など、ワンポイントで使うと良いと思います。

後、知性、高尚、知識階級や貴族を象徴する色にも多用されます。

青は落ち着きを与えてくれる色なので、疲れている方などは、心身の回復力を高めて、精神安定剤的な働きもあるのでお部屋に青色をいれてみては~

ちなみに街灯が青い光になっている所がありますが、精神安定を促し犯罪を減らす効果があるそうです、平和を示す色でもあるので、国際連合のシンボルカラーにもなっています。

「赤」

赤は温感を高くする効果があります。

先述の青とは逆で、寒い時に部屋を赤いカーテンや赤い物をまとったりすると体感温度が上がります。

そして、青のネクタイなどは、清潔感のあるという意味でしたが、赤は『決意』の表明として捉えられる事ができます。

また、テンションの下がっている時やモチベーションの低くなっている時に赤を着ると持ち直したりします。

赤は副交感神経を刺激するので、食欲や性欲が増します。代表的な例が赤提灯

また、赤地に白の文字や文様の入った配色は購買意欲をそそります。代表的な例がコカ・コーラです。

ちなみに、赤系が秋冬にカラーリングで多い理由は、寒いから人間の嗜好的にそちらを選びやすくなるからです

色彩はいろんなところで使われ、非常に生活と密接していますね~

青は最も冷たい色で、落ち着いた印象です。

例えば、ベットやシーツを青色にすると、夏は涼しくて気持ち良いですが、冬は体が温まらない…

また、清潔感のある色として捉えられやすいので面接や、フレシュな印象を与えたい人はネクタイやスカーフに青色など、ワンポイントで使うと良いと思います。

後、知性、高尚、知識階級や貴族を象徴する色にも多用されます。

青は落ち着きを与えてくれる色なので、疲れている方などは、心身の回復力を高めて、精神安定剤的な働きもあるのでお部屋に青色をいれてみては~

ちなみに街灯が青い光になっている所がありますが、精神安定を促し犯罪を減らす効果があるそうです、平和を示す色でもあるので、国際連合のシンボルカラーにもなっています。

「赤」

赤は温感を高くする効果があります。

先述の青とは逆で、寒い時に部屋を赤いカーテンや赤い物をまとったりすると体感温度が上がります。

そして、青のネクタイなどは、清潔感のあるという意味でしたが、赤は『決意』の表明として捉えられる事ができます。

また、テンションの下がっている時やモチベーションの低くなっている時に赤を着ると持ち直したりします。

赤は副交感神経を刺激するので、食欲や性欲が増します。代表的な例が赤提灯

また、赤地に白の文字や文様の入った配色は購買意欲をそそります。代表的な例がコカ・コーラです。

ちなみに、赤系が秋冬にカラーリングで多い理由は、寒いから人間の嗜好的にそちらを選びやすくなるからです

色彩はいろんなところで使われ、非常に生活と密接していますね~

2012年12月03日

ダニ対策

気温も上がり過ごしやすい季節になると、家の中のダニも増えて活発に動き出します。

皮膚を刺されたり、幼児の気管支ぜんそくやアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状を引き起こす場合があります。

快適に過ごすために掃除や洗濯の仕方について下記にまとめてみました。

◎発生しやすい条件を知る~最も身近に生息し、アレルギーの原因となるチリダニは温度25~30℃、湿度60~80%で増殖しやすい。

◎掃除機がけは入念に~ダニがじゅうたんや畳などに潜り込んでいることも。

軽く表面をなぞるだけでなく、1平方メートル当たり約20秒かけてゆっくりノズルを動かしながら吸い取る。

◎寝具をしっかり手入れする~布団の丸洗いがダニの死骸やフンを取り除くことができて効果的。

週1回程度の天日干しも有効で、干した後は1平方メートル当たり1分程度掃除機をかける。枕カバーやシーツもこまめに取り換える。

◎カビの発生を抑える~カビをえさとするダニの温床となります。

カビ自体もアレルギーの原因ともなるので、浴室や台所では使用しない時も換気扇を回すなど換気に十分気をつける。

◎部屋を整理整頓する~ダニは掃除の行き届かない所で繁殖しやすいので、家具や押し入れを整理し、床に雑誌などを散らかさず、日ごろから掃除しやすい環境を作る。

上記に挙げたダニ対策は1回で済むものではないですが、日ごろから効率的に掃除できる環境を整えることが継続なダニ対策につながりますね。

皮膚を刺されたり、幼児の気管支ぜんそくやアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状を引き起こす場合があります。

快適に過ごすために掃除や洗濯の仕方について下記にまとめてみました。

◎発生しやすい条件を知る~最も身近に生息し、アレルギーの原因となるチリダニは温度25~30℃、湿度60~80%で増殖しやすい。

◎掃除機がけは入念に~ダニがじゅうたんや畳などに潜り込んでいることも。

軽く表面をなぞるだけでなく、1平方メートル当たり約20秒かけてゆっくりノズルを動かしながら吸い取る。

◎寝具をしっかり手入れする~布団の丸洗いがダニの死骸やフンを取り除くことができて効果的。

週1回程度の天日干しも有効で、干した後は1平方メートル当たり1分程度掃除機をかける。枕カバーやシーツもこまめに取り換える。

◎カビの発生を抑える~カビをえさとするダニの温床となります。

カビ自体もアレルギーの原因ともなるので、浴室や台所では使用しない時も換気扇を回すなど換気に十分気をつける。

◎部屋を整理整頓する~ダニは掃除の行き届かない所で繁殖しやすいので、家具や押し入れを整理し、床に雑誌などを散らかさず、日ごろから掃除しやすい環境を作る。

上記に挙げたダニ対策は1回で済むものではないですが、日ごろから効率的に掃除できる環境を整えることが継続なダニ対策につながりますね。

2012年12月03日

男性も肌の手入れを!

肌の手入れが必要なのは女性だけではなく、男性もひげそりで肌をいためやすく、化粧をしていないため紫外線にも無防備です。

皮脂が多い男性でも冬場は乾燥に悩む人が多いです。

保湿や日焼け止めのケアをすることで皮膚病の予防にもなります。

男性と女性の肌で最も違うのが皮脂量です。

男性ホルモンが作用して出てくるため当然、男性の方が多くなり、脂っぽい肌になりやすい。

皮脂はテカリやベタつきの原因となり汚れが顔に付着しやすくなる一方、乾燥を防ぐバリアーの役割も果たしています。

アミノ酸などで構成する天然保湿因子と呼ぶ水分を皮膚に蓄える物質などとともに、肌の保湿には欠かせないものです。

脂っぽい肌の人が多い男性であっても、ひげそりや冬場の乾燥でバリアーは壊れやすくなっています。

バリアーが壊れると外からの刺激物が皮膚から入りやすく、アレルギー反応も出やすくなります。

かゆみが生じて手でかくと、さらにバリアーが壊れる悪循環になるので保湿などのスキンケアが必要です。

手入れの基本は余計な脂や汚れを取り除くための毎日の洗顔です。

また、ひげそり後のケア。

アフターシェーブローションや化粧水などを使うと肌荒れやカミソリ負けが少なく、角層の水分量も多くなります。

そして、うるおいを与えた肌をカバーし、水分蒸発を防ぐのが乳液やクリームです。

「クリームなどを使うとベタベタして苦手」という男性が多いのですが、乳液やクリームで肌にフタをすることが大事です。

特に、冬季や乾燥肌の人は使用をおすすめします。

さらに、男性が女性以上に気を付けたいのが紫外線で、そもそも男性

の方が紫外線のダメージを受けやすいのです。

そして女性に比べて紫外線に対する意識が低く、ファンデーションなどの化粧をしていないため影響を受けやすい。

長期にわたる紫外線のダメージは、シミやしわになって現れる他、

皮膚がんの原因にもなるといわれています。

※まとめ

◎洗顔で汚れを取り除く

洗顔料をしっかり泡立て顔全体に円を描くイメージで泡を転がしながら洗い、しっかりとすすぐ。

↓

◎化粧水で水分を補う

量の目安は10円玉程度の大きさで、両手でつつむようにゆっくりなじませ、たたいたり、こすったりしない。

アフターシェーブローションで代用もいい。

↓

◎乳液やクリームで水分蒸発を防ぐ

さらっと仕上げるなら乳液、しっとり感ならクリームで量の目安は10円玉大。

◎日焼け止めで紫外線を防ぐ

長時間屋外にいる場合は日焼け止めや帽子を。

~毎日の習慣にひと手間を~

※当店で人気の男性用爽茶石鹸は、潤いを与えながら余分な脂分をしっかり洗い流します。顔から全身にご使用いただけます。

またニキビ、加齢臭にも驚くほど効果を実感いただいております、ご用命はお気軽にお問合せくださいませ~

皮脂が多い男性でも冬場は乾燥に悩む人が多いです。

保湿や日焼け止めのケアをすることで皮膚病の予防にもなります。

男性と女性の肌で最も違うのが皮脂量です。

男性ホルモンが作用して出てくるため当然、男性の方が多くなり、脂っぽい肌になりやすい。

皮脂はテカリやベタつきの原因となり汚れが顔に付着しやすくなる一方、乾燥を防ぐバリアーの役割も果たしています。

アミノ酸などで構成する天然保湿因子と呼ぶ水分を皮膚に蓄える物質などとともに、肌の保湿には欠かせないものです。

脂っぽい肌の人が多い男性であっても、ひげそりや冬場の乾燥でバリアーは壊れやすくなっています。

バリアーが壊れると外からの刺激物が皮膚から入りやすく、アレルギー反応も出やすくなります。

かゆみが生じて手でかくと、さらにバリアーが壊れる悪循環になるので保湿などのスキンケアが必要です。

手入れの基本は余計な脂や汚れを取り除くための毎日の洗顔です。

また、ひげそり後のケア。

アフターシェーブローションや化粧水などを使うと肌荒れやカミソリ負けが少なく、角層の水分量も多くなります。

そして、うるおいを与えた肌をカバーし、水分蒸発を防ぐのが乳液やクリームです。

「クリームなどを使うとベタベタして苦手」という男性が多いのですが、乳液やクリームで肌にフタをすることが大事です。

特に、冬季や乾燥肌の人は使用をおすすめします。

さらに、男性が女性以上に気を付けたいのが紫外線で、そもそも男性

の方が紫外線のダメージを受けやすいのです。

そして女性に比べて紫外線に対する意識が低く、ファンデーションなどの化粧をしていないため影響を受けやすい。

長期にわたる紫外線のダメージは、シミやしわになって現れる他、

皮膚がんの原因にもなるといわれています。

※まとめ

◎洗顔で汚れを取り除く

洗顔料をしっかり泡立て顔全体に円を描くイメージで泡を転がしながら洗い、しっかりとすすぐ。

↓

◎化粧水で水分を補う

量の目安は10円玉程度の大きさで、両手でつつむようにゆっくりなじませ、たたいたり、こすったりしない。

アフターシェーブローションで代用もいい。

↓

◎乳液やクリームで水分蒸発を防ぐ

さらっと仕上げるなら乳液、しっとり感ならクリームで量の目安は10円玉大。

◎日焼け止めで紫外線を防ぐ

長時間屋外にいる場合は日焼け止めや帽子を。

~毎日の習慣にひと手間を~

※当店で人気の男性用爽茶石鹸は、潤いを与えながら余分な脂分をしっかり洗い流します。顔から全身にご使用いただけます。

またニキビ、加齢臭にも驚くほど効果を実感いただいております、ご用命はお気軽にお問合せくださいませ~

2012年12月03日

七草がゆ

七草は、人日の節句(1/7)の朝に七種の野菜が入った「かゆ」を食べる風習のことで、

本来は七草と書いた場合は秋の七草を指し、小正月1月15のものも七種と書いて「ななくさ」と読みますが、

一般には7日正月のものが七草と書かれます。

現代では本来的意味がわからなくなり、風習だけが形式として残ったことから、人日の風習と小正月の風習が混ざり、

1月7日に七草粥が食べられるようになったと考えられます。

春の七種~せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ

この七種の野菜を刻んで入れたかゆを「七種がゆ」といい、

邪気を払い万病を除く占いとして食べますが、

お節料理で疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養素を補う効能もあります。

中国でも、この日には七種菜羹(7種類の野菜を入れたあつもの)

を食べて無病を祈る習慣がありました、

日本も古くから餅がゆという名称で毎年1月15日に行われ、

かゆに入れていたのは、米・粟・きび・ひえ・みの・胡麻・小豆の七種の穀物でした。

現在の七種は、1362年頃に書かれた河海抄が初見とされ、

江戸時代頃には武家や庶民にも定着し、幕府では公式行事として将軍以下すべての武士が七種がゆを食べる儀礼を行っていました。

皆様、七草かゆを食べて一年の無病息災を~

本来は七草と書いた場合は秋の七草を指し、小正月1月15のものも七種と書いて「ななくさ」と読みますが、

一般には7日正月のものが七草と書かれます。

現代では本来的意味がわからなくなり、風習だけが形式として残ったことから、人日の風習と小正月の風習が混ざり、

1月7日に七草粥が食べられるようになったと考えられます。

春の七種~せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ

この七種の野菜を刻んで入れたかゆを「七種がゆ」といい、

邪気を払い万病を除く占いとして食べますが、

お節料理で疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養素を補う効能もあります。

中国でも、この日には七種菜羹(7種類の野菜を入れたあつもの)

を食べて無病を祈る習慣がありました、

日本も古くから餅がゆという名称で毎年1月15日に行われ、

かゆに入れていたのは、米・粟・きび・ひえ・みの・胡麻・小豆の七種の穀物でした。

現在の七種は、1362年頃に書かれた河海抄が初見とされ、

江戸時代頃には武家や庶民にも定着し、幕府では公式行事として将軍以下すべての武士が七種がゆを食べる儀礼を行っていました。

皆様、七草かゆを食べて一年の無病息災を~

2012年12月03日

こむら返り続く時は注意!

運動中、脚がつる経験をした人は少なくないでしょうが、

ごくありふれた症状であるこむら返りですが繰り返し起こす場合には、病気が潜んでいることもあります。

急にこむら返りを起こすようになった、週に何度も起こす、就寝中などの安静時にも繰り返す…そんな場合は注意が必要です。

こむら返りとは、痛みを伴う筋肉の痙攣(けいれん)のこと。

主にふくらはぎである腓腹筋(ひふくきん)で起こることが多い。

運動時や運動後、就寝中などに起こりやすく、多くの人が経験するなじみ深い症状です。

大半は脱水などによる一過性のもので、病気と無関係ですが、繰り返す場合には思わぬ病気のサインの場合があります。

筋肉自体に原因があって起こる場合と、筋肉につながる神経が原因の場合とに分けられます。

例えば運動時に起こるこむら返りは、筋肉の疲労や、発汗などによる脱水で血液中の電解質のバランスが崩れ、筋肉自体の過敏性が高まって痙攣するものです。

冷えなどの血行障害で筋肉に老廃物がたまり、十分な栄養を補給できないことも引き金になります。

一方、神経に原因がある場合には、何らかの障害をうけた神経が、筋肉に異常な信号を送り、過剰に筋肉が収縮して起こると考えられています。

糖尿病でこむら返りが起こるのはこのタイプで、血糖値が高い状態が続くと、末梢神経に小さな傷がつき、刺激が起きます。

糖尿病の三大合併症の一つに神経障害がありますが、こむら返りもその一つです。

糖尿病で起こる場合、就寝中の明け方など、安静時が多いのが特徴で、こむら返りで受診して糖尿病が見つかることもあります。

のどが渇く、多尿などの症状もあれば糖尿病が疑われますので内科の受診をおすすめします。

また、腰の神経圧迫もあります。

腰部脊柱管狭窄症は背骨にある神経を包む管の脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されて様々な症状が出る病気で50歳以降で多い。

脊柱管狭窄症患者に行った調査では、約7割にこむら返りがあり、夜間就寝中に起こるケースが7割以上で、頻度は数日に一回が最も多かったという報告もあります。

脊柱管狭窄症の場合、間欠破行(かんけつはこう)も特徴的な症状で、歩くと脚がしびれて痛くなるが休むと楽になります。

こむら返りを繰り返し、間欠破行があれば整形外科の受診を。

このほか、女性に多い甲状腺機能低下症でもこむら返りを起こす。

こむら返りを予防するために効果的なのが、つってしまう筋肉のストレッチです。

脊柱管狭窄症では術後もこむら返りが起こることも多いが、日常的につりやすい筋肉を十分にストレッチしておくとそれが防げます。またラジオ体操も効果的です。

一方、糖尿病の場合は血糖のコントロールが一番です。

これから寒さが増して、こむら返りがもし繰り返すようなら軽視せず、医療機関を受診しましょう。

ごくありふれた症状であるこむら返りですが繰り返し起こす場合には、病気が潜んでいることもあります。

急にこむら返りを起こすようになった、週に何度も起こす、就寝中などの安静時にも繰り返す…そんな場合は注意が必要です。

こむら返りとは、痛みを伴う筋肉の痙攣(けいれん)のこと。

主にふくらはぎである腓腹筋(ひふくきん)で起こることが多い。

運動時や運動後、就寝中などに起こりやすく、多くの人が経験するなじみ深い症状です。

大半は脱水などによる一過性のもので、病気と無関係ですが、繰り返す場合には思わぬ病気のサインの場合があります。

筋肉自体に原因があって起こる場合と、筋肉につながる神経が原因の場合とに分けられます。

例えば運動時に起こるこむら返りは、筋肉の疲労や、発汗などによる脱水で血液中の電解質のバランスが崩れ、筋肉自体の過敏性が高まって痙攣するものです。

冷えなどの血行障害で筋肉に老廃物がたまり、十分な栄養を補給できないことも引き金になります。

一方、神経に原因がある場合には、何らかの障害をうけた神経が、筋肉に異常な信号を送り、過剰に筋肉が収縮して起こると考えられています。

糖尿病でこむら返りが起こるのはこのタイプで、血糖値が高い状態が続くと、末梢神経に小さな傷がつき、刺激が起きます。

糖尿病の三大合併症の一つに神経障害がありますが、こむら返りもその一つです。

糖尿病で起こる場合、就寝中の明け方など、安静時が多いのが特徴で、こむら返りで受診して糖尿病が見つかることもあります。

のどが渇く、多尿などの症状もあれば糖尿病が疑われますので内科の受診をおすすめします。

また、腰の神経圧迫もあります。

腰部脊柱管狭窄症は背骨にある神経を包む管の脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されて様々な症状が出る病気で50歳以降で多い。

脊柱管狭窄症患者に行った調査では、約7割にこむら返りがあり、夜間就寝中に起こるケースが7割以上で、頻度は数日に一回が最も多かったという報告もあります。

脊柱管狭窄症の場合、間欠破行(かんけつはこう)も特徴的な症状で、歩くと脚がしびれて痛くなるが休むと楽になります。

こむら返りを繰り返し、間欠破行があれば整形外科の受診を。

このほか、女性に多い甲状腺機能低下症でもこむら返りを起こす。

こむら返りを予防するために効果的なのが、つってしまう筋肉のストレッチです。

脊柱管狭窄症では術後もこむら返りが起こることも多いが、日常的につりやすい筋肉を十分にストレッチしておくとそれが防げます。またラジオ体操も効果的です。

一方、糖尿病の場合は血糖のコントロールが一番です。

これから寒さが増して、こむら返りがもし繰り返すようなら軽視せず、医療機関を受診しましょう。

2012年12月03日

脂肪を燃焼しやすい習慣

いうまでもなく肥満の原因は食べすぎにあります。

一日に体が消費するエネルギーよりも多く取れば、余った分が体脂肪に蓄積されます。

これまで脂肪組織は単なるエネルギーの貯蔵場所だと考えられてきましたが、もっと重要な役割を果たしています。

エネルギー代謝の研究は、ブドウ糖など糖質が中心でしたが、最近では脂質の重要性が増しています。

脂質代謝の改善は肥満やメタボリック症候群を防ぐ新たなアプローチとして注目されています。

例えば、私たちの体には昼と夜を区別する体内時計の機能があることはよく知られています。

この時計の働きによって、脂肪細胞は昼間の活動には脂肪を分解してエネルギーを供給し、

夜間は余っているエネルギーを脂肪として蓄積しています。

よく、夜遅く食事をすると太るといわれていますが、それもこの機能で説明できます。

肥満予防には、早寝・早起き・朝食をしっかり食べるなど規則正しい生活をして、体内時計の働きを高めることが大切です。

活動時の脂肪の燃焼に自律神経が重要な働きをしていることも分かってきています。

自律神経には交感神経と副交感神経があり、活動中は交感神経の働きが活発になります。

脂肪細胞にある「β3受容体」というものは、

交感神経の刺激をうけて脂肪分解などを進めるため、機能の低下が脂肪蓄積の原因になります。

この受容体の機能を高める研究も進められていて、身近な食材に一定の効果があることが分かってきました。

唐辛子の辛味成分であるカプサイシンを含んだカレーを食べた時の自律神経活動とエネルギー代謝を、カプサイシンを含まない食事をした時と比較した結果、

カプサイシンを含んだ食事をした時に自律神経の活動、エネルギー消費量のいずれもが高まりました。

また、約5万人を対象に魚介類を食べる頻度、種類、量を調査し5年後の糖尿病発症率を調べた結果、

男性の最も多く魚を食べるグループでは、最も少ないグループと比較して、糖尿病を発症する頻度が低い傾向がみられました。

しかも、アジ・イワシなどの小、中型の魚や鮭など脂の多い魚を食べた男性ほど発症リスクが低下していました。

脂肪を燃焼しやすい生活習慣を下記にまとめました。

1) 定時起床、朝食は毎日しっかり食べる。

自律神経の切り替えをスムーズにすれば食事は活動のエネルギーに!

2) しっかりかんで食べる

かみこなす運動が満腹中枢を刺激します

3) 食事の前後に軽い運動を

脂肪を燃焼させる交感神経を適度に高めるコツは軽い運動、食欲をコントロールする働きも!

4) スパイシー料理を食べる

カレーなど唐辛子が入った料理は、食後の交感神経の働きを高めエネルギー消費を増やします

5) 脂肪ののった魚料理を

サンマ・サケなど脂肪ののった魚は男性では糖尿病などのリスクを下げやすい

6)夕食は早めに、夜食は我慢

夜遅くの食事は脂肪細胞を太らせます、朝起きてお腹がすいたと感じられる量の夕食を!

いずれもこれまで健康によいといわれてきた方法です、健康常識に科学的な裏付けがなされつつありますね。

一日に体が消費するエネルギーよりも多く取れば、余った分が体脂肪に蓄積されます。

これまで脂肪組織は単なるエネルギーの貯蔵場所だと考えられてきましたが、もっと重要な役割を果たしています。

エネルギー代謝の研究は、ブドウ糖など糖質が中心でしたが、最近では脂質の重要性が増しています。

脂質代謝の改善は肥満やメタボリック症候群を防ぐ新たなアプローチとして注目されています。

例えば、私たちの体には昼と夜を区別する体内時計の機能があることはよく知られています。

この時計の働きによって、脂肪細胞は昼間の活動には脂肪を分解してエネルギーを供給し、

夜間は余っているエネルギーを脂肪として蓄積しています。

よく、夜遅く食事をすると太るといわれていますが、それもこの機能で説明できます。

肥満予防には、早寝・早起き・朝食をしっかり食べるなど規則正しい生活をして、体内時計の働きを高めることが大切です。

活動時の脂肪の燃焼に自律神経が重要な働きをしていることも分かってきています。

自律神経には交感神経と副交感神経があり、活動中は交感神経の働きが活発になります。

脂肪細胞にある「β3受容体」というものは、

交感神経の刺激をうけて脂肪分解などを進めるため、機能の低下が脂肪蓄積の原因になります。

この受容体の機能を高める研究も進められていて、身近な食材に一定の効果があることが分かってきました。

唐辛子の辛味成分であるカプサイシンを含んだカレーを食べた時の自律神経活動とエネルギー代謝を、カプサイシンを含まない食事をした時と比較した結果、

カプサイシンを含んだ食事をした時に自律神経の活動、エネルギー消費量のいずれもが高まりました。

また、約5万人を対象に魚介類を食べる頻度、種類、量を調査し5年後の糖尿病発症率を調べた結果、

男性の最も多く魚を食べるグループでは、最も少ないグループと比較して、糖尿病を発症する頻度が低い傾向がみられました。

しかも、アジ・イワシなどの小、中型の魚や鮭など脂の多い魚を食べた男性ほど発症リスクが低下していました。

脂肪を燃焼しやすい生活習慣を下記にまとめました。

1) 定時起床、朝食は毎日しっかり食べる。

自律神経の切り替えをスムーズにすれば食事は活動のエネルギーに!

2) しっかりかんで食べる

かみこなす運動が満腹中枢を刺激します

3) 食事の前後に軽い運動を

脂肪を燃焼させる交感神経を適度に高めるコツは軽い運動、食欲をコントロールする働きも!

4) スパイシー料理を食べる

カレーなど唐辛子が入った料理は、食後の交感神経の働きを高めエネルギー消費を増やします

5) 脂肪ののった魚料理を

サンマ・サケなど脂肪ののった魚は男性では糖尿病などのリスクを下げやすい

6)夕食は早めに、夜食は我慢

夜遅くの食事は脂肪細胞を太らせます、朝起きてお腹がすいたと感じられる量の夕食を!

いずれもこれまで健康によいといわれてきた方法です、健康常識に科学的な裏付けがなされつつありますね。

2012年12月03日

朝食に果物を食べましょう~

朝食を英語でブレックファスト(=断食を破るの意)

というように私たちは朝食によって、睡眠中は口にしていなかった食べ物を数時間ぶりに口にすることになります。

朝は消化管の活動が鈍いので、吸収されやすい果物は朝食に適しています。

果物に含まれるのは主に水分と炭水化物で、寝ている間に汗などで失った水分を補うことができ、エネルギー源となる炭水化物も摂取できます。

また日本人に不足しがちな栄養素である食物繊維やカリウムが豊富に含まれているのも果物の特徴で、カリウムはナトリウムを排出し、血圧を下げる効果があるとされています。

一日のうちで、血圧が最も上がりやすい時間帯は朝なので高血圧の人は朝食に果物を食べるとよいでしょう。

食物繊維は便通の改善にも役立ちます。

果物は加熱などの調理の手間がいらないので、忙しい朝の食事に便利です。

20歳代の男性では3割以上が朝食を食べないといわれ、朝ご飯を食べない人が増えていることが問題になっています。

朝食を取らずに出勤すると、脳のエネルギーとなるブドウ糖が不足し、集中力が低下する恐れもあります。

不足した栄養を挽回しようと、昼・夜に食べる量が増えるので肥満になりやすい。

理想的なのは、ご飯に味噌汁、焼き魚、あるいは、パンに卵とサラダといった栄養バランスのとれた朝食ですが、余裕がなければ果物を口にするだけでもずいぶんちがいます。

栄養学の観点からは、一日200gの果物を食べることが推奨されていますが、現代人が実際に摂取しているのは半分の110gほど。

200gの目安は、桃や梨やリンゴなら1個、ブドウは1房、ミカンは2個程度、どんな果物をたべるかは好みですが、旬の時期に採れた果物は各種の栄養素が豊富に含まれています。

「朝の果物は金」ということわざがあります、昼は銀、夜は銅と続きますがこれについて科学的に検証した文献はありません。

必要な栄養素を取るという意味では昼・夜に食べても効果は同じだという。ただし朝や昼に比べ夜、特に深夜にものを食べると脂肪として蓄積されやすくなります。

朝の果物には利点が多いですが特定の病気の人などには注意が必要なケースもあります。

腎疾患のある人は血液中のカリウム値が高くなりすぎると体に負担がかかる恐れがあります。

糖尿病の人も血糖値が上がりすぎないよう食べ方について、かかりつけ医の指示を受けたほうがよいでしょう。

というように私たちは朝食によって、睡眠中は口にしていなかった食べ物を数時間ぶりに口にすることになります。

朝は消化管の活動が鈍いので、吸収されやすい果物は朝食に適しています。

果物に含まれるのは主に水分と炭水化物で、寝ている間に汗などで失った水分を補うことができ、エネルギー源となる炭水化物も摂取できます。

また日本人に不足しがちな栄養素である食物繊維やカリウムが豊富に含まれているのも果物の特徴で、カリウムはナトリウムを排出し、血圧を下げる効果があるとされています。

一日のうちで、血圧が最も上がりやすい時間帯は朝なので高血圧の人は朝食に果物を食べるとよいでしょう。

食物繊維は便通の改善にも役立ちます。

果物は加熱などの調理の手間がいらないので、忙しい朝の食事に便利です。

20歳代の男性では3割以上が朝食を食べないといわれ、朝ご飯を食べない人が増えていることが問題になっています。

朝食を取らずに出勤すると、脳のエネルギーとなるブドウ糖が不足し、集中力が低下する恐れもあります。

不足した栄養を挽回しようと、昼・夜に食べる量が増えるので肥満になりやすい。

理想的なのは、ご飯に味噌汁、焼き魚、あるいは、パンに卵とサラダといった栄養バランスのとれた朝食ですが、余裕がなければ果物を口にするだけでもずいぶんちがいます。

栄養学の観点からは、一日200gの果物を食べることが推奨されていますが、現代人が実際に摂取しているのは半分の110gほど。

200gの目安は、桃や梨やリンゴなら1個、ブドウは1房、ミカンは2個程度、どんな果物をたべるかは好みですが、旬の時期に採れた果物は各種の栄養素が豊富に含まれています。

「朝の果物は金」ということわざがあります、昼は銀、夜は銅と続きますがこれについて科学的に検証した文献はありません。

必要な栄養素を取るという意味では昼・夜に食べても効果は同じだという。ただし朝や昼に比べ夜、特に深夜にものを食べると脂肪として蓄積されやすくなります。

朝の果物には利点が多いですが特定の病気の人などには注意が必要なケースもあります。

腎疾患のある人は血液中のカリウム値が高くなりすぎると体に負担がかかる恐れがあります。

糖尿病の人も血糖値が上がりすぎないよう食べ方について、かかりつけ医の指示を受けたほうがよいでしょう。

2012年12月03日

日焼け止め使用後のケア

今回は「日焼け止め使用後のケア」についてお知らせいたします。

肌のシミなどの原因になる紫外線を予防するため、日焼け止めを化粧の際に日常的に使う女性のほか、ゴルフの際などに塗る男性もいます。

日焼け止めは、大別すると2種類あります。

普通タイプと耐水性タイプで、屋外でのスポーツやレジャーを楽しむ際は耐水性タイプを顔などに塗る人が多く、最近ではつけ心地がサラリとしたものなどあり性能が進化しています。

その耐水性のタイプは肌をコーティングして水をはじくため、肌に残ると乾燥したり、肌荒れのもとになったりするのでケアが必要です。

クレンジングフォームか洗顔石鹸をよく泡立てて洗う。

(女性用のクレンジングフォームを男性が使っても問題はないです。)

また、男性用化粧品として顔の角質などを落とすフェーススクラブもありますが、日焼け止めを塗った後の肌には、負担が大きいので避けることをおすすめします。

そして、日焼け止めを落とせば終わりではなく、その後の保湿も大切です。

普通の洗顔時よりもクレンジングした後の方が肌が乾燥します。

女性も耐水性タイプの日焼け止めを使った後は洗顔後、保湿液を記載されている使用量よりも多めの分量ですりこむのではなく、のせるようにつけるとよいでしょう。

一方、普段から紫外線への抵抗力がつく食材を食べることもおすすめです。

1日に淡色野菜は200g、緑黄色野菜は100gを9月末頃までは摂取するのが理想です。

淡色野菜は、キャベツ・もやし・ジャガイモなど。

緑黄色野菜はにんじん・ピーマン・パセリなど

いずれもビタミンCを多く含み、抗酸化力、紫外線によってできる活性酸素を除去する力があります。

緑茶やトマトなどに含まれるカテキンやリコピンなども抗酸化物質とされています。

こうした野菜などを意識しながらバランスよく食べ、遅くても午前0時頃までには床につき6時間は睡眠時間を確保して肌をしっかり休めることも大切ですね。

肌のシミなどの原因になる紫外線を予防するため、日焼け止めを化粧の際に日常的に使う女性のほか、ゴルフの際などに塗る男性もいます。

日焼け止めは、大別すると2種類あります。

普通タイプと耐水性タイプで、屋外でのスポーツやレジャーを楽しむ際は耐水性タイプを顔などに塗る人が多く、最近ではつけ心地がサラリとしたものなどあり性能が進化しています。

その耐水性のタイプは肌をコーティングして水をはじくため、肌に残ると乾燥したり、肌荒れのもとになったりするのでケアが必要です。

クレンジングフォームか洗顔石鹸をよく泡立てて洗う。

(女性用のクレンジングフォームを男性が使っても問題はないです。)

また、男性用化粧品として顔の角質などを落とすフェーススクラブもありますが、日焼け止めを塗った後の肌には、負担が大きいので避けることをおすすめします。

そして、日焼け止めを落とせば終わりではなく、その後の保湿も大切です。

普通の洗顔時よりもクレンジングした後の方が肌が乾燥します。

女性も耐水性タイプの日焼け止めを使った後は洗顔後、保湿液を記載されている使用量よりも多めの分量ですりこむのではなく、のせるようにつけるとよいでしょう。

一方、普段から紫外線への抵抗力がつく食材を食べることもおすすめです。

1日に淡色野菜は200g、緑黄色野菜は100gを9月末頃までは摂取するのが理想です。

淡色野菜は、キャベツ・もやし・ジャガイモなど。

緑黄色野菜はにんじん・ピーマン・パセリなど

いずれもビタミンCを多く含み、抗酸化力、紫外線によってできる活性酸素を除去する力があります。

緑茶やトマトなどに含まれるカテキンやリコピンなども抗酸化物質とされています。

こうした野菜などを意識しながらバランスよく食べ、遅くても午前0時頃までには床につき6時間は睡眠時間を確保して肌をしっかり休めることも大切ですね。

2012年12月03日

良い汗と悪い汗のかき方

軽い運動でかく汗は体温を調節するために必要な汗ですが、中には汗をかき過ぎて困るもいます。

良い汗のかき方と困った汗の見分け方についてお知らせいたします。

汗は、主に皮膚に無数にあるエクリン腺と呼ばれる汗腺から分泌されます。

成分の99%が水分で、主な役割は蒸発するときに熱をうばうことで体温を調節します。

発汗量は個人差がありますが、環境によっても少しずつ変化します。

日本人の場合は春ごろから次第に発汗量が増え夏の暑さに備えます。

こうした体の機能を暑熱順化といいます。

しかし最近では、エアコンの普及によって、なかには汗をかく機能が高まらないまま、夏を迎える人が多くなっているそうです。

暑熱順化しないまま暑くなると、体の表面からは塩分濃度の高いネバネバの汗が出るため、外出や運動を避けるようになり、よけいに順化が遅れます。

そして梅雨の猛暑が続いた時などに、夏バテを起こしやすくなるだけでなく、熱中症を起こす危険性も高まります。

発汗能力は、加齢によっても衰えるため、高齢者では特に注意が必要です。

夏バテを防止するためにも、この季節から上手にサラサラの汗をかける体を作っておくことが大切です。

その方法として、比較的涼しい時間帯にウォーキングなどの運動で汗をかく習慣をつくる。

それが無理な場合は、1日に2~3時間はエアコンを止めて窓を開けて自然に汗ばむ時間を作るといいそうです。

この時、温かい飲み物をとることもお勧めです。

ただし、だらだらと汗が流れるほどの無理は厳禁です。

かいた汗は、放っておくとあせもなど皮膚症状をもたらすこともあるので、濡れたタオルでふき取ったり、適宜シャワーを浴びたりして清潔を保つことが大切です。

このように適度にかく汗は健康づくりに役立ちますが、かきすぎて困る人もいます。

一般に皮下脂肪の厚い人は、熱が体内にこもりやすく、いわゆる汗っかきになりがちだがこれは肥満を解消すれば治るので正常な汗の範囲内です。

病気として治療の対象となる汗は、自律神経のうちの交感神経の異常によってかく汗で多汗症と呼ばれる。

汗をかく指令をだす交感神経には2系統あり、1つは体の熱を下げるための汗をだす機能で、もう1つは精神的に緊張した時に、手のひら、足の裏、額などにかく汗です。

後者は、もともと外敵から逃げたり戦ったりする時に、木の枝などをしっかり握るために発達した機能です。

しかし、多汗症の患者はその神経が過剰に働き、それほど緊張度が強くない時にも、手のひら、足の裏、わきの下などに大量の汗をかきます。

多汗症の中でも、てのひら、足の裏の汗で困っている人は、生まれつきのことが多く手掌足底多汗症とよびます。

これに対して思春期や成人になってから増えるのは、顔面の額などに多量の汗をかく人で、これはストレスが重なって自律神経の機能に異常をきたしたもの。

またわきの下の汗は、その中間で生まれつきとストレスの両方が原因の場合があります。

多汗症の治療は、過剰となっている自律神経の異常を抑える必要があるため、神経疾患の専門家であるペインクリニックなどが行うことが多い。

なお、わきの下の多汗症はワキガと間違えやすいが、ワキガはアポクリン腺と呼ばれる特殊な汗腺が原因でおこる症状で、実は日本人には少なく治療法も異なります。

この他、更年期障害では就寝時に全身に多量の汗をかく症状がでることもあります。

ここ数年猛暑の夏が続いています。

夏に向かって上手に暑熱順化することは、エアコンの設定温度を上げ省エネにもつながります。

時々自分の汗の状態を考えてみて、より良い汗をかく習慣を身につけることが大切ですね!

良い汗のかき方と困った汗の見分け方についてお知らせいたします。

汗は、主に皮膚に無数にあるエクリン腺と呼ばれる汗腺から分泌されます。

成分の99%が水分で、主な役割は蒸発するときに熱をうばうことで体温を調節します。

発汗量は個人差がありますが、環境によっても少しずつ変化します。

日本人の場合は春ごろから次第に発汗量が増え夏の暑さに備えます。

こうした体の機能を暑熱順化といいます。

しかし最近では、エアコンの普及によって、なかには汗をかく機能が高まらないまま、夏を迎える人が多くなっているそうです。

暑熱順化しないまま暑くなると、体の表面からは塩分濃度の高いネバネバの汗が出るため、外出や運動を避けるようになり、よけいに順化が遅れます。

そして梅雨の猛暑が続いた時などに、夏バテを起こしやすくなるだけでなく、熱中症を起こす危険性も高まります。

発汗能力は、加齢によっても衰えるため、高齢者では特に注意が必要です。

夏バテを防止するためにも、この季節から上手にサラサラの汗をかける体を作っておくことが大切です。

その方法として、比較的涼しい時間帯にウォーキングなどの運動で汗をかく習慣をつくる。

それが無理な場合は、1日に2~3時間はエアコンを止めて窓を開けて自然に汗ばむ時間を作るといいそうです。

この時、温かい飲み物をとることもお勧めです。

ただし、だらだらと汗が流れるほどの無理は厳禁です。

かいた汗は、放っておくとあせもなど皮膚症状をもたらすこともあるので、濡れたタオルでふき取ったり、適宜シャワーを浴びたりして清潔を保つことが大切です。

このように適度にかく汗は健康づくりに役立ちますが、かきすぎて困る人もいます。

一般に皮下脂肪の厚い人は、熱が体内にこもりやすく、いわゆる汗っかきになりがちだがこれは肥満を解消すれば治るので正常な汗の範囲内です。

病気として治療の対象となる汗は、自律神経のうちの交感神経の異常によってかく汗で多汗症と呼ばれる。

汗をかく指令をだす交感神経には2系統あり、1つは体の熱を下げるための汗をだす機能で、もう1つは精神的に緊張した時に、手のひら、足の裏、額などにかく汗です。

後者は、もともと外敵から逃げたり戦ったりする時に、木の枝などをしっかり握るために発達した機能です。

しかし、多汗症の患者はその神経が過剰に働き、それほど緊張度が強くない時にも、手のひら、足の裏、わきの下などに大量の汗をかきます。

多汗症の中でも、てのひら、足の裏の汗で困っている人は、生まれつきのことが多く手掌足底多汗症とよびます。

これに対して思春期や成人になってから増えるのは、顔面の額などに多量の汗をかく人で、これはストレスが重なって自律神経の機能に異常をきたしたもの。

またわきの下の汗は、その中間で生まれつきとストレスの両方が原因の場合があります。

多汗症の治療は、過剰となっている自律神経の異常を抑える必要があるため、神経疾患の専門家であるペインクリニックなどが行うことが多い。

なお、わきの下の多汗症はワキガと間違えやすいが、ワキガはアポクリン腺と呼ばれる特殊な汗腺が原因でおこる症状で、実は日本人には少なく治療法も異なります。

この他、更年期障害では就寝時に全身に多量の汗をかく症状がでることもあります。

ここ数年猛暑の夏が続いています。

夏に向かって上手に暑熱順化することは、エアコンの設定温度を上げ省エネにもつながります。

時々自分の汗の状態を考えてみて、より良い汗をかく習慣を身につけることが大切ですね!

2012年12月03日

疲れ目やドライアイの対処法

仕事などでパソコンを見ている時間が長い、通勤時や昼休みに携帯電話でメールやゲームを…

そんな毎日を送って「目の疲れがとれない」、「視力が落ちた」と感じる人も多いでしょう。

子供の頃から健康診断などで「遠く見える目=良い目」と考えられていましたが、目の疲れやすさに関して少し違うようです。

現代人、特にパソコンを使う時間が長い人では遠くまでよく見える「目の良さ」が不利に、

むしろ近視で目が悪い位の方がいいそうで、人の目にはそれぞれ自然にピントが合う距離があり、その距離に近い範囲にあるものを見ている限りは、目の調節機能に負担がかかりにくいため、目が疲れにくいのです。

パソコンは50~60cmの近距離に置かれるためピントが合いやすい近視の人は目の負担が小さく、

遠くまで良く見える(正視又は遠視)人は遠くにピントが合いやすいため調節機能に負担がかかり目の中の筋肉が縮んだままになり、

目の疲れはもちろん、頭痛や肩こり、ひどい場合は吐き気、めまいなど引き起こすこともあります。

こうした症状はメガネやコンタクトレンズで近視を強めに矯正している人にもおこります。

では、目の疲れを予防する手軽な方法は、10分に1回、1~2秒程パソコンの画面よりも2~3m遠くに視線を移すと良いでしょう。

また近視の人で矯正を強めにしている場合弱くすると楽になります。

正視や遠視の人は作業用のメガネを作ることもお勧めします。

目の疲れの原因が実は目が乾く「ドライアイ」である場合も多く、オフィスワークでパソコン作業中は緊張して、涙や唾液が出にくくなります。

集中すると、まばたきの回数が減り、涙が蒸発しすぎてしまいそのためドライアイが原因で目が疲れることも。

対処法は画面を見下ろす位置にモニターを置いて目の開きを出来るだけ小さくして、涙の蒸発を防げます。

コンタクトレンズも工夫を~

特にソフトコンタクトレンズは装着中に目が乾きやすいので、防腐剤不使用の使い捨て目薬を常備し、不快に感じたらすぐに点眼し、またパソコン作業の多い人はメガネを使用する。

他にも

◎目を温める

◎アイラインを控える

◎水分を多くとる

◎加湿器を使う

◎肉食に偏るとドライアイになりやすい為、魚を食べるようにする

などの工夫で乾きを防ぎましょう~

これらの方法を続けても改善しない場合は眼科の受診をおすすめします。

そんな毎日を送って「目の疲れがとれない」、「視力が落ちた」と感じる人も多いでしょう。

子供の頃から健康診断などで「遠く見える目=良い目」と考えられていましたが、目の疲れやすさに関して少し違うようです。

現代人、特にパソコンを使う時間が長い人では遠くまでよく見える「目の良さ」が不利に、

むしろ近視で目が悪い位の方がいいそうで、人の目にはそれぞれ自然にピントが合う距離があり、その距離に近い範囲にあるものを見ている限りは、目の調節機能に負担がかかりにくいため、目が疲れにくいのです。

パソコンは50~60cmの近距離に置かれるためピントが合いやすい近視の人は目の負担が小さく、

遠くまで良く見える(正視又は遠視)人は遠くにピントが合いやすいため調節機能に負担がかかり目の中の筋肉が縮んだままになり、

目の疲れはもちろん、頭痛や肩こり、ひどい場合は吐き気、めまいなど引き起こすこともあります。

こうした症状はメガネやコンタクトレンズで近視を強めに矯正している人にもおこります。

では、目の疲れを予防する手軽な方法は、10分に1回、1~2秒程パソコンの画面よりも2~3m遠くに視線を移すと良いでしょう。

また近視の人で矯正を強めにしている場合弱くすると楽になります。

正視や遠視の人は作業用のメガネを作ることもお勧めします。

目の疲れの原因が実は目が乾く「ドライアイ」である場合も多く、オフィスワークでパソコン作業中は緊張して、涙や唾液が出にくくなります。

集中すると、まばたきの回数が減り、涙が蒸発しすぎてしまいそのためドライアイが原因で目が疲れることも。

対処法は画面を見下ろす位置にモニターを置いて目の開きを出来るだけ小さくして、涙の蒸発を防げます。

コンタクトレンズも工夫を~

特にソフトコンタクトレンズは装着中に目が乾きやすいので、防腐剤不使用の使い捨て目薬を常備し、不快に感じたらすぐに点眼し、またパソコン作業の多い人はメガネを使用する。

他にも

◎目を温める

◎アイラインを控える

◎水分を多くとる

◎加湿器を使う

◎肉食に偏るとドライアイになりやすい為、魚を食べるようにする

などの工夫で乾きを防ぎましょう~

これらの方法を続けても改善しない場合は眼科の受診をおすすめします。

2012年12月03日

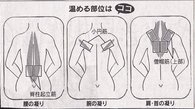

首、肩、腰が凝った時の対処方

「肩や首、腰が凝って辛いときの対処方」

などについてお知らせいたします。

デスクワークなど同じ姿勢を長時間続けることで起きる「凝り」、

筋肉が緊張し血行が悪くなった状態と考えられます。

そのため温めて血行を良くするのがいいとされています。

特に今の季節は使い切りタイプの張るカイロを使うのが効果的です。

張って固定できるのがメリットで、肌着などに張り、マフラーなどでふたをして熱を封じ込めます。

張る場所は下のイラストの3箇所。

市販の張るタイプの外用消炎鎮痛薬を使いたい場合もあるでしょう。

これらの薬は凝りによる痛みをとるのが主な効果で張る前に入浴で体をしっかり温め、血行を良くしてから張って休むのがよい。

最近はシャワーで済ませる人も多いですが体を温めるにはやはり入浴が効果的です。

38℃~40℃のぬるめのお湯にじっくりつかって血行を良くし、さらに浴槽の中で体をふるふると揺らして動かすとお湯の水圧で体をマッサージできます。

例えば浴槽に入って座り、腕を前に伸ばして手から腕全体を大きく海草が揺れるようにゆっくり動かします。手首をゆっくり左右に反転させるイメージです。

他にも、太ももとふくらはぎをふるふると揺らすのも浮力があるため余計な力が抜けるのもメリットです。

細かく素早く動かすと負荷がかかるので、ゆっくり動かしまた、ひじはピンと伸ばさず緩めるほうが良い。

今の寒い季節は服装も重要で、冬は体が熱を逃がさないように、両肩を縮めて背中を丸めます、その姿勢が凝りを悪化させる一因に。

熱は襟元からどんどん逃げるので外出時もマフラーを巻くなどの工夫をお勧めします。

▼ストレスも大きな要因!?

約8000人の肩こりに悩む人の生活習慣を調査した結果ストレスが原因として浮かんでいます。

ストレスは血行を悪くし凝りを引き起こすと考えられ、自律神経の働きで体が緊張して血管が収縮、筋肉内部の血流が悪くなり凝り症状が出ると考えられます。

どんな運動でもストレスをためにくくします。笑うこともストレス対策に、笑いと運動の要素を取り入れた「笑いヨガ」というのもあるそうです。

2012年12月03日

耳掃除

今回は「耳掃除」についてお知らせいたします。

江戸時代から耳あか取りの専門業者がいたというほど耳かきが好きな日本人。そこには以外な落とし穴が…

普通の状態なら皮膚の浄化作用により自然と外へ排泄されるので耳かきは必要ないそうです。

しかも耳あかには殺菌作用や外耳道の皮膚の保護、虫などの進入防御などの重要な働きもあるのです。

中には耳あかがたまりやすく1ヶ月で鼓膜が見えなくなるケースも…

1ヶ月程放置して耳の中がガサゴソしたり、閉塞感があるようなら耳掃除を~

ただし、自分で耳掃除をする際は十分な注意が必要です。

★耳掃除の注意点

◎範囲は軟骨部外耳道までで、目安は小指の爪が入るくらいに。

◎綿棒や耳かきは短めに持ち、耳の壁をなでるように。

◎綿棒はベビー用の細いものを。

◎乾性の耳あかは、綿棒の先にオリーブオイルを少しつけると取りやすい。

◎耳かきは使ったら洗浄して清潔に。

◎自然に取れない耳あかを無理に取ろうとしない。

◎痛みを感じたらすぐに中止を。

◎やりすぎは禁物、かえってあかを増やします。

江戸時代から耳あか取りの専門業者がいたというほど耳かきが好きな日本人。そこには以外な落とし穴が…

普通の状態なら皮膚の浄化作用により自然と外へ排泄されるので耳かきは必要ないそうです。

しかも耳あかには殺菌作用や外耳道の皮膚の保護、虫などの進入防御などの重要な働きもあるのです。

中には耳あかがたまりやすく1ヶ月で鼓膜が見えなくなるケースも…

1ヶ月程放置して耳の中がガサゴソしたり、閉塞感があるようなら耳掃除を~

ただし、自分で耳掃除をする際は十分な注意が必要です。

★耳掃除の注意点

◎範囲は軟骨部外耳道までで、目安は小指の爪が入るくらいに。

◎綿棒や耳かきは短めに持ち、耳の壁をなでるように。

◎綿棒はベビー用の細いものを。

◎乾性の耳あかは、綿棒の先にオリーブオイルを少しつけると取りやすい。

◎耳かきは使ったら洗浄して清潔に。

◎自然に取れない耳あかを無理に取ろうとしない。

◎痛みを感じたらすぐに中止を。

◎やりすぎは禁物、かえってあかを増やします。

2012年12月03日

手足のあれと冷え

今回は『手足のあれと冷え』についてお知らせいたします。

冬は肌荒れがおきやすい季節です。特に手や足はかゆみや痛みを伴うひび割れやあかぎれが起きやすいですね。

冬の肌のトラブルは何とっても乾燥です。水分が失われ肌のバリア機能が低下したところに、外からの刺激を受けると荒れの原因に。

生活の中でよく使う手足が荒れやすいのはそのためで、特に水仕事の場合、手に付いた水が蒸発する際に肌に含まれる水分まで奪っていくためかさつく原因に。

ひどくなるとひび割れやあかぎれを引き起こします。

ただし原因は乾燥だけではなく、「冷え」も大きく関係しています。

製薬会社の調査でかかとの荒れがある人の約8割が冷えの自覚があると回答しています。

冷えは血行不良などが原因で起こり体の末端にある手足は特に血流が滞りやすく血行が悪いと新陳代謝も落ちるため荒れが起きやすく改善しにくくなります。

冷えと荒れを同時に改善するには効果的なのがマッサージです。

脚の血行促進や肌荒れ防止のために大切なのがふくらはぎのマッサージです。

ふくらはぎは血を送るポンプのような役割を果たしており、揉むことでその機能を高めることができます。自分で簡単にできるマッサージの方法を当店で説明いたしますので興味のある方は是非どうぞ…

手足の荒れの症状が軽度の場合、市販のハンドクリームを使用することも多いですが注意点もあります。

角質化した皮膚を溶かす働きのある尿素配合の場合、即効性は高いが皮膚が薄い場所への使用は避けた方が良い。

かゆみ止め系はきず口を伴う個所に使うとしみることもあるため避けた方が良い。

また尿素系やかゆみ止め系の商品は5日程度使用しても改善されない場合は医師に相談した方が良いでしょう。

冬は肌荒れがおきやすい季節です。特に手や足はかゆみや痛みを伴うひび割れやあかぎれが起きやすいですね。

冬の肌のトラブルは何とっても乾燥です。水分が失われ肌のバリア機能が低下したところに、外からの刺激を受けると荒れの原因に。

生活の中でよく使う手足が荒れやすいのはそのためで、特に水仕事の場合、手に付いた水が蒸発する際に肌に含まれる水分まで奪っていくためかさつく原因に。

ひどくなるとひび割れやあかぎれを引き起こします。

ただし原因は乾燥だけではなく、「冷え」も大きく関係しています。

製薬会社の調査でかかとの荒れがある人の約8割が冷えの自覚があると回答しています。

冷えは血行不良などが原因で起こり体の末端にある手足は特に血流が滞りやすく血行が悪いと新陳代謝も落ちるため荒れが起きやすく改善しにくくなります。

冷えと荒れを同時に改善するには効果的なのがマッサージです。

脚の血行促進や肌荒れ防止のために大切なのがふくらはぎのマッサージです。

ふくらはぎは血を送るポンプのような役割を果たしており、揉むことでその機能を高めることができます。自分で簡単にできるマッサージの方法を当店で説明いたしますので興味のある方は是非どうぞ…

手足の荒れの症状が軽度の場合、市販のハンドクリームを使用することも多いですが注意点もあります。

角質化した皮膚を溶かす働きのある尿素配合の場合、即効性は高いが皮膚が薄い場所への使用は避けた方が良い。

かゆみ止め系はきず口を伴う個所に使うとしみることもあるため避けた方が良い。

また尿素系やかゆみ止め系の商品は5日程度使用しても改善されない場合は医師に相談した方が良いでしょう。

2012年12月03日

ウィルス対策

今回は『ウィルス対策』についてお知らせいたします。

毎年冬に発生するノロウィルスによる食中毒の発生が昨年は大幅に抑えられました。

例年はノロウィルスによる食中毒は10月に発生し始め、月あたりの患者数は1500~4000人。

しかし、昨年はピークがなく月数百人の発生が続いただけでした。

インフルエンザ対策として行った手洗いの慣行がノロウィルスの封じ込めにも大きな役割を果たしたようです。

ここでノロウィルスについて…

感染すると8時間から数日後に胃を絞られるような強い痛みが突然起こり、嘔吐・下痢を繰り返します。近年死亡例はありませんが人の小腸の中だけで増殖し、糞便や嘔吐物などを通して感染します。

驚くほどのウィルスの生命力と感染力の強さが特徴です。

では、家庭でできる対策は

1、外出後の手洗いを徹底する。

2、調理に携わる人は作業ごとに手洗いを。

(二枚貝を調理したまな板や包丁は熱湯で消毒を)

3、乳幼児や高齢者は生のカキや二枚貝を避ける。

もしも感染してしまったら…

◎嘔吐、下痢が続く時は水分補給を欠かさずに、また小さな子供や高齢者で水が飲めない場合は医療機関で点滴などの処置を早めにとりましょう。

◎嘔吐物の処理は、マスク・手袋・眼鏡をして、雑巾などはすぐにビニール袋に入れ焼却を。

◎床を拭く時は、家庭用漂白剤を薄めて幅広く。(ハイターなどを200倍で希釈)

◎汚れた衣類は直接洗濯機に入れると他の衣類も汚染されるので、バケツなどで衣類用漂白剤を入れて消毒する。

ウィルス・インフルエンザ・風邪対策に手洗いはもちろんうがいなど普段から習慣ずけたいものですね。

毎年冬に発生するノロウィルスによる食中毒の発生が昨年は大幅に抑えられました。

例年はノロウィルスによる食中毒は10月に発生し始め、月あたりの患者数は1500~4000人。

しかし、昨年はピークがなく月数百人の発生が続いただけでした。

インフルエンザ対策として行った手洗いの慣行がノロウィルスの封じ込めにも大きな役割を果たしたようです。

ここでノロウィルスについて…

感染すると8時間から数日後に胃を絞られるような強い痛みが突然起こり、嘔吐・下痢を繰り返します。近年死亡例はありませんが人の小腸の中だけで増殖し、糞便や嘔吐物などを通して感染します。

驚くほどのウィルスの生命力と感染力の強さが特徴です。

では、家庭でできる対策は

1、外出後の手洗いを徹底する。

2、調理に携わる人は作業ごとに手洗いを。

(二枚貝を調理したまな板や包丁は熱湯で消毒を)

3、乳幼児や高齢者は生のカキや二枚貝を避ける。

もしも感染してしまったら…

◎嘔吐、下痢が続く時は水分補給を欠かさずに、また小さな子供や高齢者で水が飲めない場合は医療機関で点滴などの処置を早めにとりましょう。

◎嘔吐物の処理は、マスク・手袋・眼鏡をして、雑巾などはすぐにビニール袋に入れ焼却を。

◎床を拭く時は、家庭用漂白剤を薄めて幅広く。(ハイターなどを200倍で希釈)

◎汚れた衣類は直接洗濯機に入れると他の衣類も汚染されるので、バケツなどで衣類用漂白剤を入れて消毒する。

ウィルス・インフルエンザ・風邪対策に手洗いはもちろんうがいなど普段から習慣ずけたいものですね。

2012年12月03日

コラーゲンの摂り方効果

今回は、たんぱく質の1種で体の6%を占めている大切な体の土台で、実はお水の次に体に多い成分

『コラーゲン』

その摂り方効果やなどについてお知らせいたします。

<コラーゲンの摂り方、選び方>

・コラーゲンペプチドのもの~酵素などで分解されたコラーゲンペプチドは体内(特に腸)に吸収されやすいのが特徴です。

・色味、臭み、味のない高品質なもの~臭いコラーゲンは品質が低い

・コラーゲン摂取で効果を得るには、一日に5g以上が理想です。

・コラーゲン以外の成分が無いものを~特に香料、糖分は不要です。

・ビタミンCとあわせて摂ることでコラーゲン合成を促進~ビタミンCはコラーゲンが体内で合成される時に不可欠な成分です。

・また、原料(牛、豚、魚)による優劣はなく、植物コラーゲンは存在しません。

<コラーゲンの効果>

・20代の女性が2ヶ月摂取した結果、肌が水分を吸収する能力「吸水能」が向上し"肌が潤う"

・一日5gを摂取した女性を調査した結果、2週間後から"肌の弾力が増してきた"。

・一日14gを摂取した結果、60日後に"毛髪が10%程太くなり、強度も増した"。

・一日7gを爪疾患の患者に与えると、数ヶ月後に"爪のもろさが改善"された。

・一日に10gを摂ることで、"リウマチや変形性関節症の痛みが和らいだ"。

・閉経後の女性に週2回、カルシトニンと併せてコラーゲンを10g投与したところ、"骨分解が抑制"された。

・7gのコラーゲンを摂取したところ、3時間以内に指の血流量が増加し、"指の温度が上昇"した。

・コラーゲンを摂取した結果、"血圧の上昇が抑えられた”。

コラーゲンは副作用の心配が無い成分で古くから食されてきた歴史をみても、極めて安全性の高い成分ですね。

『コラーゲン』

その摂り方効果やなどについてお知らせいたします。

<コラーゲンの摂り方、選び方>

・コラーゲンペプチドのもの~酵素などで分解されたコラーゲンペプチドは体内(特に腸)に吸収されやすいのが特徴です。

・色味、臭み、味のない高品質なもの~臭いコラーゲンは品質が低い

・コラーゲン摂取で効果を得るには、一日に5g以上が理想です。

・コラーゲン以外の成分が無いものを~特に香料、糖分は不要です。

・ビタミンCとあわせて摂ることでコラーゲン合成を促進~ビタミンCはコラーゲンが体内で合成される時に不可欠な成分です。

・また、原料(牛、豚、魚)による優劣はなく、植物コラーゲンは存在しません。

<コラーゲンの効果>

・20代の女性が2ヶ月摂取した結果、肌が水分を吸収する能力「吸水能」が向上し"肌が潤う"

・一日5gを摂取した女性を調査した結果、2週間後から"肌の弾力が増してきた"。

・一日14gを摂取した結果、60日後に"毛髪が10%程太くなり、強度も増した"。

・一日7gを爪疾患の患者に与えると、数ヶ月後に"爪のもろさが改善"された。

・一日に10gを摂ることで、"リウマチや変形性関節症の痛みが和らいだ"。

・閉経後の女性に週2回、カルシトニンと併せてコラーゲンを10g投与したところ、"骨分解が抑制"された。

・7gのコラーゲンを摂取したところ、3時間以内に指の血流量が増加し、"指の温度が上昇"した。

・コラーゲンを摂取した結果、"血圧の上昇が抑えられた”。

コラーゲンは副作用の心配が無い成分で古くから食されてきた歴史をみても、極めて安全性の高い成分ですね。

2012年12月03日

美肌成分コラーゲン

今回は『美肌成分コラーゲン』いついてお知らせします。

コラーゲンは、肌のハリや保湿力を高めるとして、特に美容業界や健康食品の業界で注目されている成分です。

コラーゲンはたんぱく質の一種であり、人体のたんぱく質の約30%を占めていると言われています。

骨や関節、血管壁、歯、腱など体のいたるところに存在しています。

ところが、体内のコラーゲンは25歳を過ぎると急速に劣化することが、これまでの研究で分かってきました。

コラーゲンの多い部位

(数値はg/100g質重量)

腱 ~ 32

皮膚~ 25

骨 ~ 23

歯 ~ 18

軟骨~ 16

さまざまな老化現象や老人病は、コラーゲンの量や質の低下が一因であると考えられています。

例えば、皮膚は弾力を失い、たるみがおこります。

又、骨は骨密度が低下してもろくなり、更に進行すると骨粗しょう症になります。

骨関節症もコラーゲン劣化が原因です。

一般的に25歳は「お肌の曲がり角」と言われますが、これはコラーゲンが劣化する時期と一致しているのです。

コラーゲン劣化を防ぐには、コラーゲンの新陳代謝を高める必要があります。

私達は日頃、肉や魚などの食品に含まれているたんぱく質を摂取することでコラーゲンを合成してきました。

ところが、最近の研究でコラーゲン自体を積極的に摂ると合成量が増加することが分かってきました。

詳しいことはいまだ解明されていませんが、ひとつには、コラーゲンが分解される過程でつくられるペプチドやアミノ酸が、合成を促進させる信号の働きをするのではないかと考えられています。

コラーゲンは、肌のハリや保湿力を高めるとして、特に美容業界や健康食品の業界で注目されている成分です。

コラーゲンはたんぱく質の一種であり、人体のたんぱく質の約30%を占めていると言われています。

骨や関節、血管壁、歯、腱など体のいたるところに存在しています。

ところが、体内のコラーゲンは25歳を過ぎると急速に劣化することが、これまでの研究で分かってきました。

コラーゲンの多い部位

(数値はg/100g質重量)

腱 ~ 32

皮膚~ 25

骨 ~ 23

歯 ~ 18

軟骨~ 16

さまざまな老化現象や老人病は、コラーゲンの量や質の低下が一因であると考えられています。

例えば、皮膚は弾力を失い、たるみがおこります。

又、骨は骨密度が低下してもろくなり、更に進行すると骨粗しょう症になります。

骨関節症もコラーゲン劣化が原因です。

一般的に25歳は「お肌の曲がり角」と言われますが、これはコラーゲンが劣化する時期と一致しているのです。

コラーゲン劣化を防ぐには、コラーゲンの新陳代謝を高める必要があります。

私達は日頃、肉や魚などの食品に含まれているたんぱく質を摂取することでコラーゲンを合成してきました。

ところが、最近の研究でコラーゲン自体を積極的に摂ると合成量が増加することが分かってきました。

詳しいことはいまだ解明されていませんが、ひとつには、コラーゲンが分解される過程でつくられるペプチドやアミノ酸が、合成を促進させる信号の働きをするのではないかと考えられています。

2012年12月03日

一日に必要な水分量

今回は『一日に必要な水分量と水道水』いついてお知らせします。

*一日に必要な水分量

一日に摂取する水分量

・飲用水500~1500ml

・食物中の水700~1000ml・体内でできる水300ml

合計約1500~2500ml

一日に失われる水分量

・呼気や汗900ml

・尿700~1500ml

・便100ml

合計約1500~2500ml

吸収した水分量と同じ分量が排泄されます

水道水について

水道水=塩素+有害物質

塩素は水中の菌を死滅させるために混入する訳ですが、有害物質と同じく体内に入れるべきではありません。

塩素の害

・腸内細菌の死滅

・ビタミンの破壊

・トリハロメタン(発ガン性物質)の発生。お湯を沸かすとトリハロメタンは3~5倍に増える

・体内酵素やホルモンの働きを低下させる

・水道水に浸けたり、洗うだけでも野菜、果物、緑茶、米の有効成分(ビタミンC)を破壊する

・抗酸化物質を低下させます

以上の事から一日1500~2000mlのミネラルウォーターなどの安心な水を摂るようにしたいものですね

*一日に必要な水分量

一日に摂取する水分量

・飲用水500~1500ml

・食物中の水700~1000ml・体内でできる水300ml

合計約1500~2500ml

一日に失われる水分量

・呼気や汗900ml

・尿700~1500ml

・便100ml

合計約1500~2500ml

吸収した水分量と同じ分量が排泄されます

水道水について

水道水=塩素+有害物質

塩素は水中の菌を死滅させるために混入する訳ですが、有害物質と同じく体内に入れるべきではありません。

塩素の害

・腸内細菌の死滅

・ビタミンの破壊

・トリハロメタン(発ガン性物質)の発生。お湯を沸かすとトリハロメタンは3~5倍に増える

・体内酵素やホルモンの働きを低下させる

・水道水に浸けたり、洗うだけでも野菜、果物、緑茶、米の有効成分(ビタミンC)を破壊する

・抗酸化物質を低下させます

以上の事から一日1500~2000mlのミネラルウォーターなどの安心な水を摂るようにしたいものですね

2012年12月03日

人体各部の水分量など

今回は『飲んだ水の到達時間や人体の各部の水分量など』についてお知らせいたします。

◎飲んだ水の到達時間

・脳と生殖器(妊娠中は羊水と胎児に)1分

・肝臓や心臓などの臓器 20分

・皮膚組織 10分

◎人体の各部の水分量

細胞内~約90%

血液、腎臓~約83%

肺、心臓~約79%

脾臓、筋肉~約76%

脳、腸管~約75%

皮膚~約72%

肝臓~約68%

骨~約22%

脂肪組織~約10%

体内に摂り込んだ水が体外へ全部排泄されるまでには、約一ヶ月を要します。子供は代謝が早いので約2週間が目安となります。

※豆知識~認知症患者の脳組織は水分が少なく委縮していて、脳内の血流が乏しいのです。水分補給をしっかりすることで予防にもつながります。水はすぐに脳に向かうからですね。

◎飲んだ水の到達時間

・脳と生殖器(妊娠中は羊水と胎児に)1分

・肝臓や心臓などの臓器 20分

・皮膚組織 10分

◎人体の各部の水分量

細胞内~約90%

血液、腎臓~約83%

肺、心臓~約79%

脾臓、筋肉~約76%

脳、腸管~約75%

皮膚~約72%

肝臓~約68%

骨~約22%

脂肪組織~約10%

体内に摂り込んだ水が体外へ全部排泄されるまでには、約一ヶ月を要します。子供は代謝が早いので約2週間が目安となります。

※豆知識~認知症患者の脳組織は水分が少なく委縮していて、脳内の血流が乏しいのです。水分補給をしっかりすることで予防にもつながります。水はすぐに脳に向かうからですね。

2012年12月03日

身体と水の関係

身体と水の関係

今回は『身体と水の関係』についてお知らせします。

水は私たちの命や生活にとって欠かすことのできないたいせつなものです。

近年飲用水への関心が社会的にも非常に高まり、身体に良い水を求める人達が急速に増えています。

まず、水の役割をあげると…

◎血液、リンパ液の循環を促す

◎脳の活動

◎神経の伝達

◎胃腸の働きを促進し、腸内細菌の活性化を計る

◎食物の消化吸収を促す

◎栄養素の運搬

◎体温調節

◎体内の老廃物・毒素を排泄する

◎新陳代謝を活発にする

などたくさんあります。

また、体内水分量は年齢により差があります

新生児~約80%

子供 ~約70%

成人 ~約60%

老人 ~約50%

年齢を増すごとに水分量は減っていきます。

老化とはつまり水を失っていくことなのです。

医師は高齢者に意識して水分補給をするよう勧めます、

それは老化とともに身体は水分補給を要求しなくなっていくためだといわれます、だから医師は

『意識してください…』という訳ですね。

皆様、水分をこまめに摂取しましょうね!!

今回は『身体と水の関係』についてお知らせします。

水は私たちの命や生活にとって欠かすことのできないたいせつなものです。

近年飲用水への関心が社会的にも非常に高まり、身体に良い水を求める人達が急速に増えています。

まず、水の役割をあげると…

◎血液、リンパ液の循環を促す

◎脳の活動

◎神経の伝達

◎胃腸の働きを促進し、腸内細菌の活性化を計る

◎食物の消化吸収を促す

◎栄養素の運搬

◎体温調節

◎体内の老廃物・毒素を排泄する

◎新陳代謝を活発にする

などたくさんあります。

また、体内水分量は年齢により差があります

新生児~約80%

子供 ~約70%

成人 ~約60%

老人 ~約50%

年齢を増すごとに水分量は減っていきます。

老化とはつまり水を失っていくことなのです。

医師は高齢者に意識して水分補給をするよう勧めます、

それは老化とともに身体は水分補給を要求しなくなっていくためだといわれます、だから医師は

『意識してください…』という訳ですね。

皆様、水分をこまめに摂取しましょうね!!

2012年12月03日

家庭で出きる髪の健康診断

今回は『家庭で出来る、髪の健康診断』についてお知らせします。

髪のコンディションを見分ける方法として、ある程度の長さがあれば家庭で出来る実験をご紹介します。

抜け落ちた自分の髪の毛を、コーヒーカップの取っ手に結んで持ち上げてみて下さい。

健康で強い髪はおよそ100~150グラムの重さを持ち上げる力があります。

これが普通のコーヒーカップの重さです。

カップが持ち上がれば髪の強さは合格です。

持ち上がらずに切れると髪が弱っている証拠です。

また健康な長さ20cmの髪の場合、引っ張ると30cm位まで伸びますが、これがプチツプチツと中で切れる感じだったり、ゴムのようにビヨーン~と伸びてしまう…

これも弱っている目安になります。

☆ちょっと髪の毛の話☆

中国伝統医学で、髪の毛は「血余(けつよ)」と呼ばれていて、血液の余った分が髪の毛になると考えられているようです。

つまり体が健康でないと美しい髪が維持出来ないとか…

健康が一番ですね~!!

髪のコンディションを見分ける方法として、ある程度の長さがあれば家庭で出来る実験をご紹介します。

抜け落ちた自分の髪の毛を、コーヒーカップの取っ手に結んで持ち上げてみて下さい。

健康で強い髪はおよそ100~150グラムの重さを持ち上げる力があります。

これが普通のコーヒーカップの重さです。

カップが持ち上がれば髪の強さは合格です。

持ち上がらずに切れると髪が弱っている証拠です。

また健康な長さ20cmの髪の場合、引っ張ると30cm位まで伸びますが、これがプチツプチツと中で切れる感じだったり、ゴムのようにビヨーン~と伸びてしまう…

これも弱っている目安になります。

☆ちょっと髪の毛の話☆

中国伝統医学で、髪の毛は「血余(けつよ)」と呼ばれていて、血液の余った分が髪の毛になると考えられているようです。

つまり体が健康でないと美しい髪が維持出来ないとか…

健康が一番ですね~!!